1.多くのセミナーでも間違えた企業価値が解説

少子高齢化や産業構造の変化を背景に、中小企業の事業承継は深刻な社会課題となっています。一方で、成長戦略や海外進出の足がかりとして、大企業・中小企業を問わず「M&A(企業の合併・買収)」が選択される事例も増加傾向にあります。実際、M&A支援に特化した仲介会社やアドバイザーはここ数年で急増し、各地で関連セミナーも活発に開催されています。

こうしたセミナーでは、企業価値評価の方法が簡略化された形で紹介されることが多く、なかには「会社の株式価値は『純資産+EBITDA×○倍』で算定できる」というメソッドを推奨するケースも見受けられます。一見すると明快で説得力がありそうですが、これは理論上も実務上も大きな誤りです。実際のM&A実務に適用すると、当事者に想定外の不利益をもたらす可能性があります。本稿では、そうしたリスクが生じる理由を理論面・実務面から解説するとともに、公正な価値評価を行うためのポイントをお伝えします。

2.なぜ「純資産+EBITDA×○倍」という誤解が広まるのか

2-1.「簡易式」に潜む重大な落とし穴

セミナー講師や一部の仲介業者が提示する「純資産+EBITDA×○倍」は、一見するとわかりやすく、「財務が苦手な人でもすぐに理解できる」と思われがちです。純資産というストックとEBITDAというフローを合算することで、「企業の蓄積価値」と「将来のキャッシュ創出力」両方を評価できているように見えるためです。

しかし、実際には二重計上などの問題点があり、実務でも大きなずれを招きかねません。この式を額面どおりに受け取り「自社は想定以上に高値で売れる」と早合点してしまう例も少なくなく、その結果、買手候補との交渉が難航してM&A自体が頓挫するリスクが高まります。

2-2.ストックとフローの混在が引き起こす誤算

企業価値評価では、「ストック(純資産)」と「フロー(将来の収益力)」をいかに扱うかが大きな論点となります。

- ストック:バランスシートに計上された土地・建物・設備などの資産価値(※実務では簿価から時価に修正する場合も多い)

- フロー:将来のキャッシュフローを一定期間で見積もり、現在価値に割り引いて算出する概念

にもかかわらず、「純資産+EBITDA×○倍」という式ではストックとフローが単純に合算されるため、過去に減価償却などで一度評価済みの価値が将来収益力の中で再評価され、企業価値が過大に算出される恐れがあります。

2-3.減価償却費の二重計上問題

さらに専門的に見ると、EBITDAとは「減価償却費を控除する前の営業利益」を示す指標です。一方、純資産に含まれる固定資産は、既に減価償却を経た残存価額でバランスシートに計上されています。したがって、EBITDAを単純に足し込むと、同一の資産価値が二重に勘定される矛盾が発生するのです。

2-4.株式価値と企業価値の混同

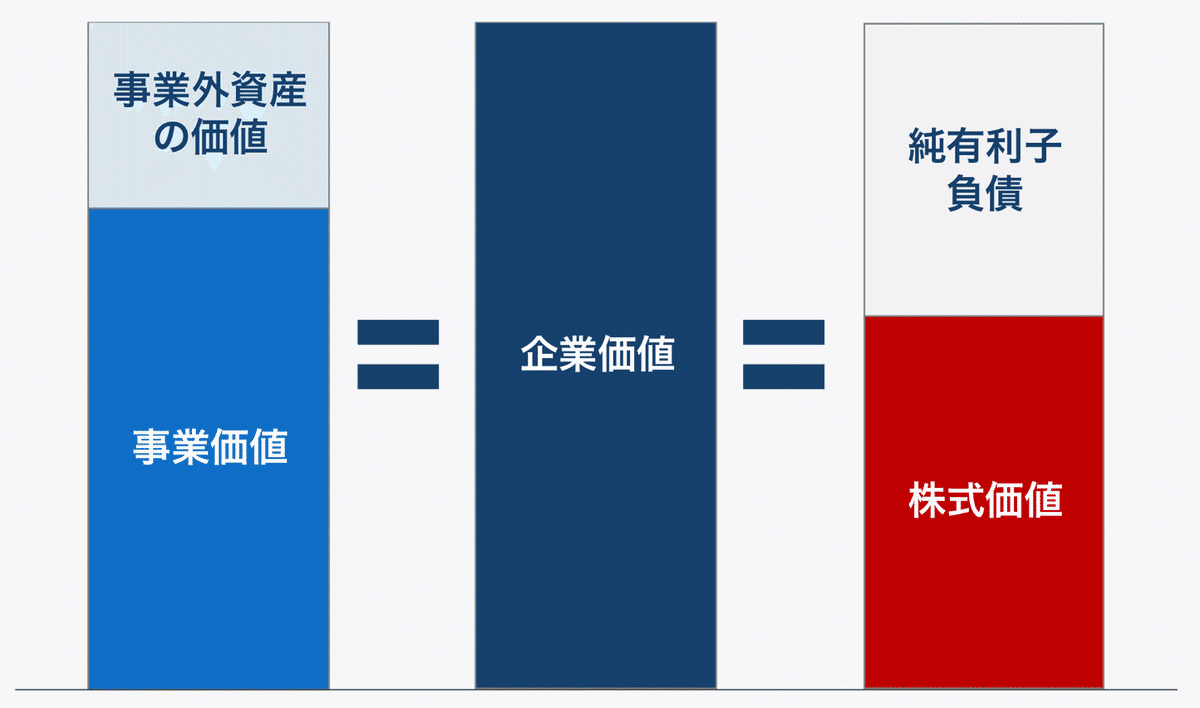

もうひとつ大きな問題は、EBITDA×○倍で算出される数値は、本来「エンタープライズバリュー(EV)」に近いものだという点です。EVを算定する際には、有利子負債を差し引き、手元の現預金を加算して株式価値を導き出すのが正しい手順ですが、「純資産+EBITDA×○倍」という式にはこうした調整プロセスがありません。結果として株式価値と企業価値が混在し、本来の算定とは異なる数値が導かれることになります。

3.正しい企業価値評価とは:主要手法と本質的考え方

誤った簡易式に振り回されず、公平な価格を導くにはどうすべきでしょうか。ここでは、中小企業のM&Aでとくに用いられることが多い「年倍法(年買法)」と「EV/EBITDA評価法」の2種類を取り上げ、それぞれの特徴を概説します。

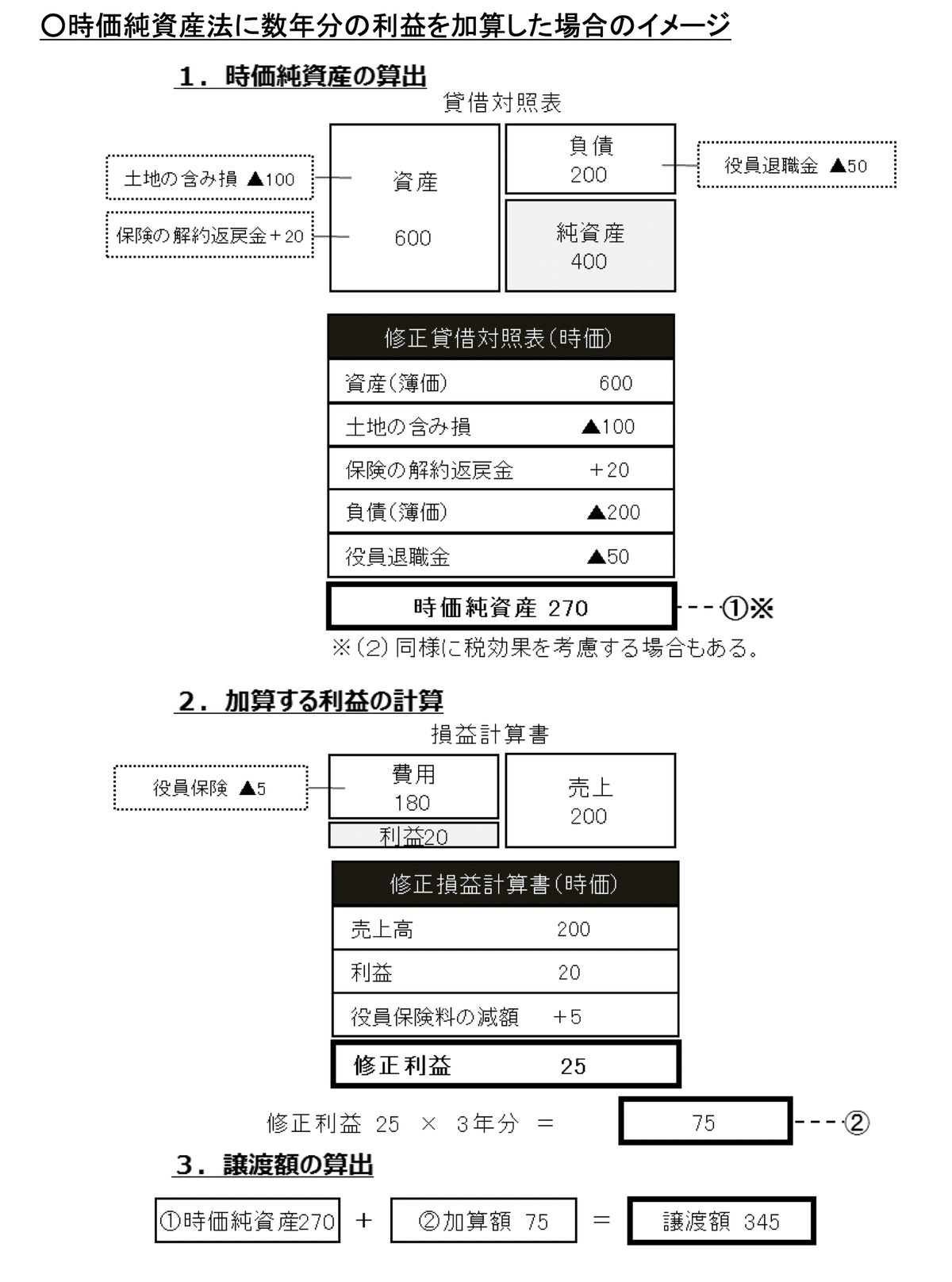

3-1.年倍法(年買法):純資産と営業権の足し算

年倍法は中小企業M&Aでよく使われる手法で、次の式で示されます。

株式価値 = 時価純資産 +(営業利益 × 年数)

ここで注目すべきは「営業利益」を用いる点です。減価償却後の利益をベースにするため、ストックとフローの二重計上リスクが小さいことが特徴となります。

一方で、「何年分の営業利益を評価に加えるか」は業界の慣行や将来性、リスクなどで変動します。通常は1〜3年程度を採用することが多いものの、恣意的に年数を決めてしまうと実態との乖離が大きくなる恐れがあります。実務上は、経営者個人への依存度や収益の安定性、負債とのバランスなどを総合的に考慮して決定します。

また、年倍法での基本的な考え方はあくまで「時価純資産がメイン」で、そこに営業権(営業利益の年数分)を加算するイメージです。営業利益部分の評価は、補完的な概念であることを理解しておく必要があります。

参考:東京証券取引所のPBR改善要請

東証は近年、PBR(一株当たり純資産倍率)が1倍を下回る状態が恒常化している上場企業に対し、具体的な改善策の開示を促しています。これは純資産と同等以上の株式価値を目指すよう促す動きであり、上場企業でも「純資産」という指標が注目されている現状を示しています。

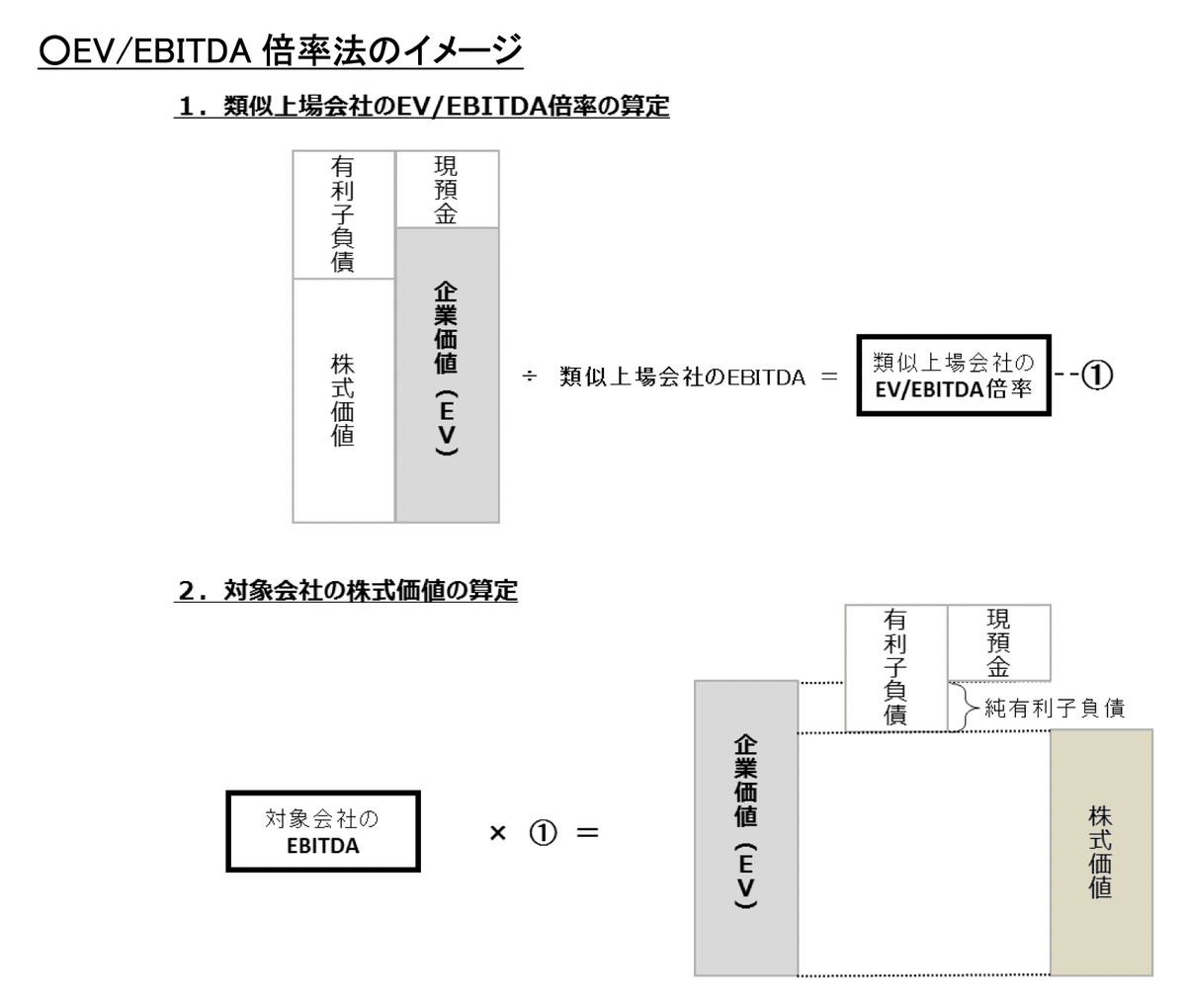

3-2.EV/EBITDA評価法:企業全体の事業価値から株式価値を導く

もうひとつ頻繁に用いられるのが、EV/EBITDA評価法です。

- EV(企業価値):株式時価総額+純有利子負債

- EBITDA:営業利益+減価償却費

たとえば「EV/EBITDA=5〜6倍」という業界平均の倍率(マルチプル)を参考に、まず企業全体の価値を推計します。その後に有利子負債を差し引き、現預金を加算することで最終的な株式価値を算出します。

株式価値 = (EBITDA × マルチプル) − 有利子負債

ここで重要なのは、EBITDAが減価償却前の数値であるため、純資産とそのまま合算することは禁じ手だという点です。これが「純資産+EBITDA×○倍」という計算式が根本的に誤りとされる最大の理由でもあります。

近年、東京証券取引所はPBR1倍割れが恒常化する上場企業に対して改善策の開示を促しており、上場企業でも純資産と同額の株式価値を目指しています。

PBR(株価純資産倍率) = 株価 ÷ 1株あたりの純資産(BPS)

3-2. EV/EBITDA評価法:企業全体の事業価値から株式価値を導く

もう一つ多く用いられるのが、EV/EBITDA評価法です。

EV(企業価値):株式時価総額 + 純有利子負債(負債 − 現金預金)

EBITDA: 営業利益 + 減価償却費

この手法では、たとえば「EV/EBITDA=5〜6倍」などの業界平均倍率を参考に、最初に“企業全体の価値”を概算します。その後に有利子負債を差し引き、手元のキャッシュを加算することで株式価値を導き出すわけです。

株式価値 = EBITDA × マルチプル – 有利子負債

EBITDA自体は減価償却前の数字なので、このまま純資産と加算するのは禁じ手。ここが「純資産+EBITDA×○倍」という計算が誤りである最大の理由と言えます。

4.複数手法を組み合わせるメリット:クロスチェックの重要性

4-1.DCF法・マーケット・アプローチとの比較

本稿では年倍法とEV/EBITDA法を中心に説明しましたが、企業価値評価にはほかにも以下のような手法があります。

- DCF法(Discounted Cash Flow法)

将来のキャッシュフローを予測し、WACC(加重平均資本コスト)などの割引率で現在価値に割り引く。理論的厳密性が高いが、将来見通しの精度に左右されやすい。 - マーケット・アプローチ(類似会社比較法)

上場する類似企業の株価指標(PER、EV/EBITDA、PBRなど)を参照し、対象企業の価値を推定する。市場の客観的指標を取り入れられる一方、適切な「類似企業」をどれだけ見つけられるかが鍵となる。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、実務では複数手法を併用してクロスチェックを行うのが一般的です。ある手法だけでは捉えきれないリスクや将来性を、別の手法で補完し合うことで、総合的に合理性の高い評価を導けます。

4-2.シナジー評価とリスク補正

実際のM&Aでは、買手企業と売手企業の相乗効果(シナジー)をどの程度織り込むかも重要です。たとえば売手企業の商品が買手の販売網を活用して爆発的に拡販できる場合はプラスのシナジーを計上しますが、組織文化の違いによるPMI(Post Merger Integration)の不安定要素はマイナス要素になります。こうしたシナジーの正確な見極めが、最終的な評価額を左右するのです。

5.「純資産+EBITDA×○倍」を主張すると起こり得るリスク

5-1.専門家による論理矛盾の指摘

繰り返しになりますが、「純資産+EBITDA×○倍」という計算式は、財務会計の基礎的な観点から見ると二重計上などの論理的破綻を含みます。M&Aに精通したファイナンシャルアドバイザー(FA)や会計士は、提示された瞬間に「これは不適切だ」と判断するでしょう。セミナー等で学んだ売主が得意げに提示しても、買手側の専門家から「その算定根拠は受け入れられない」と即座に反論される可能性が高いのです。

5-2.交渉難航・不信感・買手撤退のリスク

M&Aの価格交渉は、売手と買手の双方が「この金額なら妥当だ」と思えるかどうかに大きく左右されます。もし売手側が誤った高値を強硬に主張して根拠を示せない場合、買手企業は「交渉を続けても時間の無駄」と判断しかねません。結果的に買手は撤退し、売手は貴重なビジネスチャンスを逃すことにつながります。

5-3.企業ブランドへのダメージ

非合理な価格を押し通そうとする売手に対しては、「交渉が困難」「理解が得られにくい」といった印象が広まる恐れがあります。オーナー企業の場合は、企業の評判だけでなく、経営者個人の信用にも悪影響が及ぶ可能性があるため、特に注意が必要です。

6.評価手法の誤りから発生する法的・実務的リスク

6-1.契約不成立リスクと機会損失

M&Aは「契約自由の原則」のもと当事者同士が合意して進められますが、実際には多額の資本移転を伴うため、双方とも慎重にならざるを得ません。不適切な評価で過大な金額を提示すれば、買手はリスク回避の観点から早期に交渉を打ち切る場合があります。

とりわけ事業承継を急ぐケースでは、時間の余裕がありません。誤った評価手法が原因で買手が見つからなかったり、交渉が長期化している間にビジネスチャンスを失ったりすれば、企業価値そのものも低下しかねません。

6-2.損害賠償問題へ発展する可能性

仮に、仲介者やアドバイザーが誤った評価手法を用いるよう助言し、それが原因で売買後に大きな損害が生じた場合、当該仲介会社などが損害賠償を請求される事態も想定されます。逆に、過度に低い評価を提示して売主が大きく損をした場合にも、オーナーから仲介者へ法的責任を追及されるリスクがあります。

M&Aでは多額の資金移動が伴うため、一度のミスが大きな経済損失や訴訟につながり得るのです。

6-3.PMI(統合プロセス)への深刻な影響

仮に売買契約が結ばれても、PMIの段階で「想定より収益力が低かった」「設備の維持費用が予想以上に大きかった」など不整合が表面化すれば、買手側の不満が高まり、統合効果(シナジー)が十分に発揮されなくなる懸念があります。結果として、M&Aの意義そのものが失われかねないのです。

7.公正な企業価値評価のために不可欠な視点:透明性と説明責任

7-1.前提条件、シナジー、将来予測の開示

公正な企業価値評価を実現するには、「なぜその数値になるのか」を説明できる理論的根拠と、実態に即した将来予測が不可欠です。以下のような情報を開示し、買手が納得できる材料を提供することが望まれます。

- 売上成長率:過去実績や業界動向、競合他社の状況

- 利益率:従業員の生産性やコスト構造など

- 設備投資・減価償却計画:資本的支出がいつ、どの程度必要か

- シナジー要素:自社と買手企業のチャネル・技術・ブランドの連携メリット

こうした内容を共有することで、買手側も「提示された価格に妥当性がある」と認識しやすくなります。

7-2.業種特性への対応

製造業とITサービス業では、設備投資額や固定資産の重要性が大きく異なります。不動産業や建設業であれば、土地や建物の時価評価が特に大きく影響します。業種特性を考慮せず「純資産+EBITDA×○倍」という一律の式にあてはめれば、実態からかけ離れた数字が出るのは当然です。

評価手法は業種やビジネスモデルごとに柔軟に調整し、現場での実態を細かく踏まえる必要があります。

8.M&A仲介・アドバイザーの役割:専門性と責任

8-1.適正価格の提示が生むメリット

M&Aアドバイザーの重要な使命は、売手・買手双方の利害を調整し、根拠のあるロジックで価格レンジを提示することです。合理的な価格提案であれば、買手は「リスクを負ってもリターンが期待できる」と判断しやすく、売手側も「きちんとした対価が得られる」と安心できます。その結果、交渉はスムーズに進み、M&Aが成立する可能性は格段に高まります。

8-2.買手との信頼関係構築

買手は売手から提示されるデータを、専門家(FA、弁護士、会計士など)を通じて詳細に検証します。ここで矛盾や過大・過少な評価が見つかれば、一気に不信感を抱かれる可能性があります。逆に、整合性のある評価レポートが示されれば、買手側は「この企業は情報開示が透明で信頼できる」と感じ、デューデリジェンスにも前向きに取り組みやすくなります。

9.まとめ:公正な評価こそがM&A成功への近道

- 「純資産+EBITDA×○倍」 はストックとフローを二重計上するリスクがあり、理論的にも実務的にも不適切。

- 公正な企業価値評価には、年倍法・EV/EBITDA法に加え、DCF法やマーケット・アプローチなど複数手法を総合的に検証し、クロスチェックするのが望ましい。

- 誤った評価は、交渉難航や契約不成立、企業ブランドの毀損など深刻な結果を招きかねない。

- M&Aは単なる「売買」ではなく、企業の将来を左右する重大な経営判断。妥当性を論理的に説明できなければ、PMI段階の統合・協業にも悪影響が及ぶ。

M&Aの本質は経営資源やノウハウを融合させ、新しいイノベーションや付加価値を生み出す戦略的行為にあります。その成否を大きく左右するのが「企業価値評価の正確性」です。この基礎が揺らいでいては、どれほど魅力的な事業を売りに出しても買手との合意形成は難しく、統合後のシナジー創出もままなりません。

理にかなった評価手法の採用と、透明性の高い情報開示に基づく妥当な価格形成。これこそが、健全なM&Aを成功に導くための第一歩なのです。

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

お問い合わせFree consultationお問い合わせ 情報交換やお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。 情報交換…www.primary.co.jp

コメント