はじめに

近年、「スモールM&A」という言葉が急速に普及し、多くの書籍やメディアで目にするようになりました。不動産投資のように「小規模な会社を買って不労所得を得る」イメージを抱く方も少なくありません。しかし、実際のM&A(企業の合併・買収)の現場を知る立場からすると、こうした“手軽に儲けられる”ようなイメージには大きなリスクが伴うことを強く指摘したいところです。

本稿では、スモールM&Aの実態を丁寧に掘り下げ、安易に「M&Aマッチングサイト」を利用することの危険性を解説します。特に買収予算が1,000万円未満の方には、「新規起業(ゼロから会社を設立する)」ほうが成功確率は高いという見方を紹介し、どうしても許認可を継承したい場合に限り、“箱だけ”を購入する戦略が存在する点にも触れていきます。

スモールM&Aを検討中の方が、より現実的でリスクの少ない選択を行ううえで、この情報がお役に立てば幸いです。

スモールM&Aが流行する背景

1.後継者不足問題の顕在化

中小企業の経営者層が高齢化し、後継者不在のまま廃業に追い込まれるケースが急増しています。売り手側には「長年のノウハウや従業員の雇用を守りたい」という思いがあり、一方で買い手側には「安く企業を買って、早期に収益化したい」という期待があります。こうした需要と供給が“表面上は”噛み合っているように見えるのです。

2.不動産投資ブームからの派生

「会社を買う=物件を買う」という感覚で、不動産投資を行うように小さな会社を購入し、そのまま利益を得られると考える人も増えています。投資家目線で見れば、小額の資金でも始められるという触れ込みは魅力的に映るでしょう。

3.M&Aマッチングサイトの普及

仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)を介さず、インターネット上で売り手と買い手をマッチングさせるサービスが増えてきました。気軽に閲覧できるうえ、仲介手数料が抑えられると宣伝されるため、多くの個人投資家や事業者が参入しているのです。しかし、後述するように「売れ残り案件」が集まりがちな構造や情報の不透明さなど、見過ごせない課題も存在します。

M&Aマッチングサイト利用の落とし穴

1.売れ残り案件が流れやすい

M&A仲介会社やFAなどの専門家が「魅力的だ」と判断した案件は、クローズドな市場で先に成約してしまうことがほとんどです。そのためマッチングサイトに残るのは、投資面で魅力が低い“売れ残り”案件である可能性が高く、安易に飛びつくと後悔しかねません。

2.情報の信頼性にばらつきがある

マッチングサイト上では、売り手が提示する情報が曖昧あるいは誇張されている場合があります。匿名性が高いこともあり、財務状況や取引先リスクを十分に開示せずに成約しようとするケースがある点には注意が必要です。

3.アフターサポートが手薄

サイトによっては、成約(契約書締結)までが主要なサービスであり、その後の引き継ぎや事業運営のサポートはほとんど受けられません。特に1,000万円未満の売買案件だと、手数料収入も低いため、サポートが薄いまま買収後の問題を一人で抱え込むリスクが高くなります。

スモールM&Aが抱える本質的な問題

1.社長個人への依存度が高い

小規模事業ほど、社長自身の営業力や人脈、技術力に事業が大きく依存しています。新オーナーに交代した途端、主要取引先から契約を切られ、売上が激減するケースは珍しくありません。結果的に「買った意味がなかった」となる可能性が高いのです。

2.許認可や特殊ライセンスの価値は限定的

特定の許認可を持つ法人を買えば、面倒な申請手続きが不要になるという利点はあります。しかし、それが真の事業価値と直結しているかは別問題。許認可を維持するためには更新要件や適切な運営が不可欠です。ライセンスだけに飛びつくと、思わぬコストやリスクを抱え込むことになりかねません。

3.事業が不安定なわりに価格が割高

小さな会社の売り手は少しでも高く売りたいと考えますが、事業が不安定な場合、買い手が期待する「安定収益」が実現しないことも多いです。財務指標が一時的に好調でも、社長交代後に急激に業績が落ちるリスクを考慮すると、実質的には割高な買い物になり得ます。

売り手と買い手のギャップ

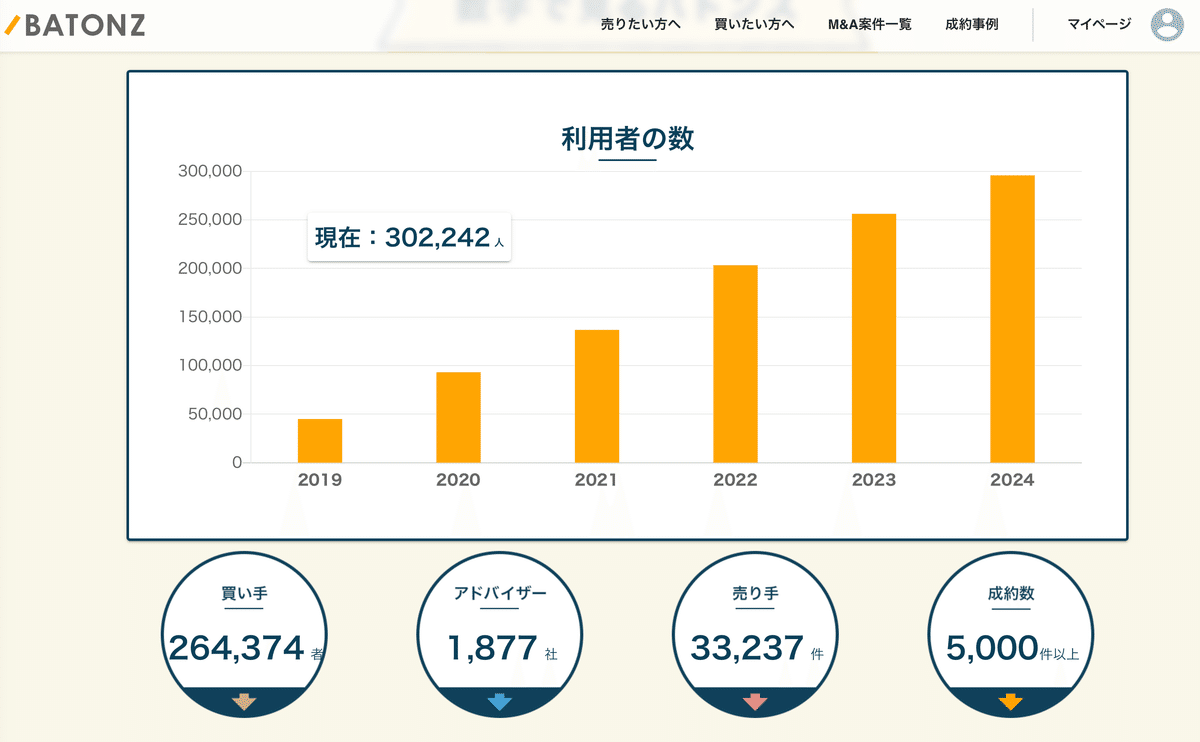

バトンズのデータから見る現状

たとえば、事業承継プラットフォームとして知られる「バトンズ」が公表するインフォグラフィックを見ても、多くの売り案件が登録されている一方で、年間の成約数は約5,000件にとどまっています。表面的には「案件数が多い」と思えても、買い手にとって魅力的なものはごく一部に限られるのが現実です。

買収予算が1,000万円未満の割合

スモールM&Aの特徴として、買収側の予算が極めて小規模(1,000万円未満)である例が非常に多く見受けられます。しかし、この水準だと運転資金や追加投資を確保しづらく、結果として事業運営に行き詰まるリスクが高まります。売り手と買い手の希望額が合わず、交渉決裂に至るケースも少なくありません。

成約数が少ない理由

1.価格と価値の折り合いがつかない

売り手は「自社には大きな価値がある」と思い、買い手は「リスクを考慮すれば安く買いたい」と考えがちです。お互いの期待値が乖離すると、交渉が難航して破談になることがよくあります。

2.情報開示が不十分

本来、M&Aでは詳細なデューデリジェンス(DD)を行うのが基本ですが、スモールM&Aの場合は企業側の管理体制が脆弱であることが多く、正確な情報が開示されないまま交渉が進んでしまうこともあります。

3.買い手の資金計画が甘い

買収資金を確保できても、その後の運転資金や設備投資、追加の人材採用などに回す余力が乏しいケースが散見されます。融資を受けにくい、あるいは自己資金も十分でないまま買収に踏み切り、結果的に事業継続が立ち行かなくなるのです。

買収予算1,000万円未満の危うさ

1.運転資金の不足

オーナー交代後は取引先の様子見や不信感などで売上が一時的に落ち込みやすく、その間も人件費や家賃、仕入れコストなどは発生します。余裕資金が少ないまま買収すると、すぐに資金繰りが行き詰まるリスクが大きいのです。

2.想定外の追加投資

古い設備の更新、労務管理の是正、広告宣伝費の投入など、買収後に多額の投資が必要になる場面は少なくありません。資金に余裕がなければ、これらに着手できず事業機会を逃すか、品質面で問題が生じる可能性があります。

3.経営ノウハウの不足

会社を「不労所得」と勘違いしていると痛い目にあいます。実際には従業員管理、取引先との交渉、財務戦略など、多岐にわたる経営スキルが必要です。特に初めての経営者が、スモールM&Aを安直に始めるのは危険度が高いでしょう。

スモールM&Aで想定されるメリットとデメリット

簿外債務への注意

スモールM&Aでは、決算書に現れない債務(いわゆる簿外債務)が後から判明するリスクが高めです。前オーナー個人の借入や未払残業代、税務リスクなど、買収後に経営者が知らない負担を背負う事態になり得ます。デューデリジェンスで徹底的に洗い出すことが極めて重要です。

【メリット】

- 許認可やライセンスの継承

建設業許可や飲食店営業許可など、取得に時間とコストがかかるライセンスを引き継げる点は大きな魅力です。ただし、更新要件をクリアし続ける体制がなければすぐに失効するリスクもあるため、事前の確認が欠かせません。 - 既存従業員や取引先の活用

優秀な人材や安定的な取引先ネットワークがそのまま引き継げる場合、新規開業より早期に事業を軌道に乗せやすいことがあります。ただし、労務管理や就業規則を含めた法的リスクの点検は必須です。

【デメリット】

- 情報開示リスク

スモールM&Aでは企業規模が小さく、管理体制が整っていないことも多いため、買収前に全てのリスクを見極めるのが難しいケースがあります。後から簿外債務や契約トラブルが発覚すると、追加コストと時間を費やすことになるでしょう。 - 社長個人の信用・コネクションの消滅

前オーナーの人脈に依存していた取引が、経営者交代を機に途絶える可能性は常にあります。特定の取引先の売上に高く依存している会社ほど、そのリスクは大きいといえます。 - 買収後のトラブル対応

前オーナー時代の未処理の訴訟リスクや税務上の問題が発覚すると、新たなオーナーが対応しなければならない場合があります。専門家の費用も考慮すると、最初の想定以上にコストが膨らむことを覚悟すべきです。

許認可だけが欲しいならどうすべきか

「許認可だけは確実に継承したい」というニーズがある場合、マッチングサイトなどで“箱だけ”を買う戦略も選択肢の一つです。具体的には、建設業許可や飲食店営業許可など、必要なライセンスを保持する法人を、実質的に事業は動いていない状態で買収するイメージです。

もっとも、許認可があっても事業の収益性とは直結しません。更新手続きの継続や要件を満たすための社内体制を確立できなければ、いずれは許認可が失効してしまう危険もあります。目的とコストをよく見極めたうえで、専門家の助言を得ながら判断してください。

新規開業のすすめ:1,000万円の使いみち

もし買収予算が1,000万円程度しか用意できないのであれば、ゼロから会社を設立するほうがリスクを管理しやすい可能性があります。理由は以下のとおりです。

- リスクが透明

新規開業の場合、余計な負債や簿外債務を抱え込む心配がありません。自分のペースで負債をコントロールしながら事業を進められます。 - 事業設計の自由度が高い

既存の取引や社内文化のしがらみがないため、経営方針やビジネスモデルを自由にデザインできます。方向転換も柔軟に行える点は大きなメリットです。 - 信用構築を自力で行える

最初は実績ゼロでも、時間をかけて取引先や顧客との信用を一つひとつ築いていくことで、将来的には大きく成長できる可能性があります。前オーナーのイメージに左右されないのも利点です。

スモールM&Aを成功させるための視点

- 専門家のサポートを活用する

弁護士・公認会計士・税理士などの専門家によるデューデリジェンス(DD)は必須です。費用がかかっても、後々の大きなリスクを回避するための投資と割り切るべきでしょう。 - 価格とリスクの妥当性を検証する

企業価値評価(バリュエーション)を行い、事業の将来性や社長交代後の売上変動リスクを踏まえて、買収価格と照らし合わせる必要があります。安すぎる案件はそれなりに理由があると疑う姿勢が大切です。 - 事業引き継ぎ後の具体的計画を明確化する

従業員への待遇や取引先への説明、追加投資の優先度など、買収後に必要なアクションを事前に整理し、タイムスケジュールを立てておきましょう。 - 自分が本当に経営をやりたいのか再確認する

スモールM&Aを「不労所得」のように考えていると、痛い目を見やすいのが実情です。引き継ぎ後には、日々の経営に深くコミットする姿勢と時間が不可欠となります。

助成金や補助金、創業融資の活用

スモールM&Aに限らず、新規開業を目指す場合は国や自治体の各種制度を活用する選択肢も検討してください。たとえば、日本政策金融公庫や自治体の制度融資などは比較的低金利で資金を借りられる可能性があります。また、IT導入補助金や事業再構築補助金など、要件を満たせば初期投資を抑えられる制度も充実しています。

- 創業融資

事業計画書の策定は手間ですが、低金利で運転資金を確保できれば、買収に頼らずとも事業立ち上げをスムーズに進めやすくなります。 - 助成金・補助金

IT化や事業拡張など特定のテーマで公募される制度が多く、自社の計画に合ったものを選べば費用対効果が高まります。ただし、申請には期限や細かい要件があるため、十分な準備が必要です。

まとめ

スモールM&Aは「少額で手軽に会社を買える」という点が注目されがちですが、実際には「売れ残り案件が集まりやすい」「情報やアフターサポートが不十分」「引き継ぎ後の運転資金や経営ノウハウが不足しがち」といったリスクが大きく、特に買収予算1,000万円未満の方が安易に飛び込むのは非常に危険です。

- どうしても特定の許認可を引き継ぎたい

→ “箱だけ”を買う選択肢もありますが、更新要件や運営体制などを慎重に検討し、費用対効果を見極める必要がある。 - 買収予算が1,000万円前後

→ むしろ新規開業に回し、マーケティングや人材採用などに投資したほうが、安全かつ事業を自由に設計できる可能性が高い。 - スモールM&Aを本気で成功させたい

→ 弁護士や会計士によるデューデリジェンスを実施し、簿外債務や労務リスクを細かく洗い出す。これに加えて、引き継ぎ後の運営計画と資金繰りを明確に立て、実行フェーズでも専門家のサポートを継続的に受けることが肝要。

「M&Aマッチングサイトで見つけた案件を買えば儲かる」という甘い幻想にとらわれず、自身の経営ビジョンと資金計画をしっかりと固めたうえで、最適な方法を選択していただきたいと思います。スモールM&Aは決して楽に利益が得られる手法ではなく、むしろ買収後こそが本当の勝負です。新規開業や補助金・助成金活用など、複数の選択肢と比較しながら、リスクとリターンのバランスを慎重に見極めてください。

────────────────────────────────────────

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

プライマリーアドバイザリー株式会社経済産業省中小企業庁 M&A支援機関登録制度・M&A仲介・M&Aアドバイザリーのプライマリーアドバwww.primary.co.jp

コメント