はじめに

「会社を売りたい」というお気持ちをお持ちの方の多くは、50代後半以降のベテラン経営者、あるいは急激な経営悪化や大きな負債を抱えて将来が見通せないといった方ではないでしょうか。さらに「後継者がいない」「廃業だけは避けたいが、どうすればいいかわからない」と悩んでいるケースも多く見受けられます。

会社売却という選択は、自社を譲り渡すという大きな決断を伴うため、心理的ハードルが高いのも事実です。しかし、将来を見据えて“M&A”(企業の合併・買収)の手法を上手に活用すれば、会社の存続・社員の雇用維持・経営者としての責任を全うするための選択肢が一気に広がります。

「自分は素人だから難しそう」「専門用語だらけで理解できるか不安」。そうした懸念を少しでも解消するため、本記事では“初めて会社売却やM&Aを検討する方”にもわかりやすい言葉で、メリット・注意点・具体的な進め方を丁寧に整理しました。最後までお読みいただくことで、少しでも「会社を守りたい」「事業を続けたい」と願う方々の背中を押す内容となれば幸いです。

1.なぜ今、「会社を売る」という選択肢が注目されているのか

1-1.後継者不足・経営者の高齢化

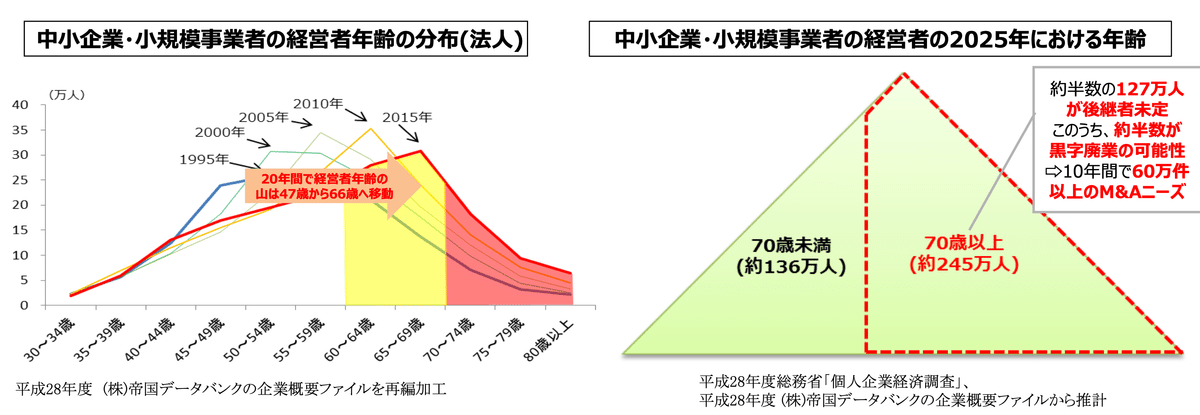

日本国内では、後継者不在により廃業の危機に直面する中小企業が年々増加しています。いわゆる“経営者の高齢化”は政府の調査でも顕著に示されており、2025年には70歳以上の経営者が約245万社に達すると見込まれています。そのうち約半分が後継者未定とされており、廃業リスクが現実味を帯びている状況です。

1-2.負債や人手不足からの早期リタイア

コロナ禍や物価高、人件費上昇などにより、最近の経営環境は決して楽ではありません。「個人保証が重荷」「借入返済の負担が厳しい」「人材が集まらない」などの理由から、会社をたたむか売却して新たなステージへ進むかを検討する経営者が増加しています。

1-3.経営資源を残す“M&A”という手段

一方で、事業や会社を他社へ譲り渡す“M&A”は、後継者不在でやむなく廃業するよりも、事業を継続させる可能性を大幅に高め、社員の雇用や取引先との関係を守るうえで非常に有力な選択肢です。廃業に伴う設備処分や債務整理などのコストを回避できるうえ、経営者に売却益が入る場合もあり、注目が高まっています。

- 「会社を売る=見捨てる」ではありません。

- むしろ大切に育てた会社を“次の世代へ繋ぐ”という積極的な選択なのです。

2.会社を売ることのメリット

「会社を売る」と聞くと、ネガティブな印象を抱く方もいるかもしれません。しかし実際には、会社や社員、取引先を守るための前向きな手段になり得ます。代表的なメリットを挙げてみましょう。

2-1.廃業回避・事業継続を実現できる

会社を売却すると、買い手企業(第三者)による経営に移行します。株式を譲渡する(オーナーが保有する株式を売る)ことで会社そのものが存続するため、社員や取引先、顧客との関係性が基本的に保たれるのです。もし廃業を選択した場合、従業員の雇用は失われるだけでなく、取引先にも大きな影響を及ぼし、長年培ってきたノウハウやブランド力も消失しがちです。しかし、M&A(会社売却)なら、これらの大切な経営資源を“次のオーナー”にバトンタッチできます。

2-2.経営者の個人保証・負債問題からの解放

中小企業では、経営者が銀行借入に個人保証を付しているケースが珍しくありません。後継者不足の要因の一つに「子どもに負債や保証を引き継がせたくない」という理由があるほどです。ただし、M&Aにより個人保証を買い手企業側に移せたり、銀行との再交渉によって経営者の個人保証が外せたりする可能性があります。これによって経営者自身の人生設計(セカンドライフ)が明るく拓ける場合も多いのです。配偶者・お子様に相続する際、相続財産に自宅が担保物件になっていない事や連帯保証債務(負債)がない事も大きなポイントです。

2-3.売却益を老後資金・新規事業資金に充てられる

株式譲渡の場合、売却時に受け取る株式譲渡対価(いわゆる売却益)は経営者個人の手元に入ります。廃業であれば設備処分費や清算手続きなどの支出が増える一方で手元資金は残りにくいですが、M&Aが成功すれば比較的大きな資金を得やすいのです。こうして老後資金を確保したり、新たなビジネスを始めたりと、経営者として第二のキャリアに進む自由度を得られます。

2-4.企業としてさらなる成長のチャンスが得られる

買い手企業が大手や成長企業である場合、その資本力・経営ノウハウ・ITシステムなどを取り込むことで、売却後に売り手企業が大きく飛躍する例も少なくありません。社員にとっては福利厚生の拡充やキャリアアップの可能性が広がり、長年培った技術やサービスがより大きな市場で活かされることもM&Aの大きな魅力となっています。

3.会社を売るときの主な注意点

3-1.希望のタイミングですぐ売却できるとは限らない

M&Aは「売りたい企業」と「買いたい企業」の条件やタイミングが合致して初めて成立します。

- 「引退間近だから、3か月以内に売りたい」

- 「最低でも○○円以上でなければ売りたくない」

こうした条件に強くこだわりすぎると、買い手が見つからなかったり、交渉が長引いたりするリスクがあります。一般的には半年~1年を目安に、余裕をもって準備を進めることが大切です。業績状況や買収ニーズの少ない業態によっては純資産を下回るようなプライシングも検討が必要になっていきます。

3-2.ロックアップ(キーマン条項)が付く場合がある

中小企業は、社長や特定の役員が“キーマン”となり、取引先との関係やノウハウが属人的に蓄積されているケースが少なくありません。そのため買い手企業から「売却後も一定期間は社長(もしくはキーマン)に残ってほしい」と要望されることがあります。これがロックアップ条項(キーマン条項)です。

売却後すぐの退任で企業が機能不全に陥るのを防ぐため、数か月~数年の残留義務が課される可能性があることを理解しておきましょう。

3-3.売り手も“ある程度の譲歩”が必要

M&Aはあくまで“双方にメリットがある”ことで成り立つ取引です。もし希望売却額や従業員の処遇など、すべての条件に一歩も譲歩できないとなれば、買い手は「検討できない」と判断しがちです。

「ここは絶対に譲れないが、あちらは柔軟に応じられる」というように優先順位を整理し、交渉には柔軟さを持って臨む姿勢が成功のカギとなります。

4.会社を売る手段:主なスキームの違い

会社を売却する際には、「株式譲渡」と「事業譲渡」という2つの手法がよく用いられます。

4-1.株式譲渡

概要: 経営者(株主)が保有する株式を買い手企業に売却する方法。

会社の資産や負債、従業員や取引先との契約関係などを包括的に引き継げる。オーナー経営者が直接、株式譲渡益を受け取れる。手続きが比較的シンプル(株式の名義を書き換えるのみ)。

中小企業のM&Aでは、株式譲渡が選ばれるケースが主流です。会社自体は存続するため、雇用も比較的維持しやすい点が大きな特徴です。

4-2.事業譲渡

概要: 会社(法人)自体は存続させたまま、特定の事業や資産・負債を買い手企業へ切り離して売却する方法。

一部事業のみを切り出して売却できるため、不採算部門の整理や本業集中などの戦略的活用が可能。売却益は会社の収益となるため、オーナー個人が資金を得るには追加の手続き(配当や清算など)が必要。売却対象の資産や契約を個別に移転するため、株式譲渡に比べて手続きが煩雑

たとえば赤字事業だけを手放すといった部分的な事業再編には事業譲渡が向いています。

5.会社売却の流れ:どのように進むのか?

実際に会社を売るまでのプロセスは、一般的に半年~1年程度を要します。大まかな流れを把握しておきましょう。

5-1.売却準備:M&A仲介会社への相談

- 経営者の目的・希望条件の明確化

- なぜ会社を売りたいのか?

- 譲れない条件は何か?従業員の雇用は守りたい?

- 希望売却額はどの程度か?

- M&A仲介会社(FA)などの選定

- 複数社へ相談し、得意業種・実績・報酬体系などを比較。

- 情報漏洩を防ぐ仕組みがあるか、手厚いサポート体制かなども要チェック。

5-2.相手探し(マッチング):企業概要書の作成・ノンネームシート送付

仲介会社を中心に、自社の強みや魅力を整理した企業概要書を作成し、まずは社名を伏せたノンネームシート(匿名資料)を買い手候補に提示します。関心を示した企業とは秘密保持契約(NDA)を結んだうえで詳細情報を開示する流れが一般的です。

買い手候補の例

同業他社(規模拡大・シェア獲得を狙う)異業種(新規事業参入・人材確保などを狙う)投資ファンド(事業再生・成長拡大を目指す)

5-3.トップ面談→基本合意契約

複数候補企業とトップ面談を行い、経営方針や価格感、売却後のビジョンをすり合わせます。最も条件が合う1社を選択し、買い手企業からの意向表明書(LOI)を経て「基本合意契約」を締結します。ここでは売却価格やスケジュール、キーマンの残留条件などの大枠を合意します。

5-4.デューデリジェンス(買収監査)→最終契約締結

買い手企業は財務・税務・法務などを詳細に調査(デューデリジェンス)し、リスクや価格修正要素を洗い出します。たとえば債務超過や未払い残業、訴訟リスクなど重大な懸念事項が見つかった場合、価格や契約条件の再交渉が行われることもあります。最終合意に至れば「最終契約」を締結し、クロージングを経て会社売却が正式成立します。

6.「赤字でも大丈夫?」よくある質問・不安を解消

Q1:赤字や負債の多い会社でも売れる?

A1: 売却の可能性は十分にあります。赤字でも、独自の技術や地域での優位性、顧客基盤などを高く評価されて買い手が現れるケースは珍しくありません。特に長年の取引先との信頼関係などは大きな価値となるため、「赤字だから無理」と諦めずに、まずは専門家へ相談してみてください。

Q2:従業員は解雇されるの?

A2: 多くの場合、雇用継続が前提となります。買い手企業にとっては、従業員の技術やノウハウこそが買収の価値だからです。また、契約時に「全従業員の継続雇用」を条件として盛り込むことも可能なため、雇用に不安を抱えている場合は仲介会社へしっかり相談しましょう。

Q3:相談内容が社内や取引先に漏れる心配は?

A3: 通常、M&A仲介会社は情報管理を徹底し、買い手とやり取りする際には秘密保持契約(NDA)を締結します。企業名がわかる情報を慎重に扱い、取引先や従業員への公表は最終段階まで控えるのが一般的です。秘密裏に進めたい場合は、その点に配慮してくれる仲介会社を選ぶとよいでしょう。

Q4:実際に手元にいくら残る?

A4: 株式譲渡益には約20%の税金(譲渡所得税)がかかり、また仲介手数料などの費用が差し引かれます。ただし廃業であれば解散・清算の費用がかさみ、プラス資金が残らない場合も多いものです。具体的な金額シミュレーションは、仲介会社や税理士など専門家と検討しましょう。

7.プライマリーアドバイザリー株式会社の強み

ここまで読んで「自分の会社にもM&Aの可能性があるかも」と感じたら、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。

7-1.代表自身が“成功と失敗”両面の現場を知るからこそ、寄り添うアドバイスが可能

7-2.「売り手・買い手ともにWin-Win」を追求

- 社会的意義:後継者不在の会社を存続させ、雇用と技術を守る。

- 経営者の悩み:債務負担を軽減し、廃業リスクや老後資金の不安を解消。

- 買い手のメリット:シナジー創出や新規領域への参入、事業規模の拡大。

こうした要素を総合的に実現することこそ、私たちの使命です。

7-3.守秘・スピード・IT活用

- 厳重な情報管理:秘密保持契約を前提に、社名を伏せた提案で漏洩を防止。

- 迅速対応:小規模組織だからこその柔軟性と、豊富な実績を生かしたスピード感。

- ITの積極活用:オンライン面談やクラウドでの資料共有を行い、遠方からでも効率的に交渉可能。

8.無料相談の流れ

- まずはお問い合わせ

下記「無料相談フォーム」からお名前・ご連絡先・ご希望を入力(1分程度)。 - 担当アドバイザーよりご連絡

メールまたはお電話でご要望をヒアリング。秘密保持契約を締結し、安心して情報を開示いただけます。 - オンライン・対面での無料相談

会社概要をお伺いしながら、売却価格の目安や買い手候補イメージ、今後の手続きなどを丁寧にご説明します。 - 本格的なM&Aサポート

ご納得いただければ正式にご契約。仲介として会社売却の全プロセスをサポートいたします。

9.まとめ:廃業を選ぶ前に「売却」という道を

- 後継者が見つからない

- 負債が重く、将来が見通せない

- 社員を守りたい

- 業績が下向きで早めにリタイアしたい

こうした悩みを抱える経営者の方にとって、“M&Aによる会社売却”は想像以上に明るい未来を切り開く手段になり得ます。自力で相手を探そうとすると時間や労力がかかりますが、専門家の助力を得ればスムーズに進む可能性が高まります。何よりも大切なのは、まず行動を起こすことです。ぜひ一度、経験豊富な専門家に相談してみてください。

結論:一歩踏み出すなら今が好機。

早めに準備を始めた経営者ほど、有利な条件で会社を次世代にバトンタッチできています。まずは無料相談で、未来への可能性を一緒に探りましょう。

皆さまからのご連絡を、心よりお待ちしております。

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

お問い合わせFree consultationお問い合わせ 情報交換やお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。 情報交換…www.primary.co.jp

コメント