2024年に発覚した中小企業を狙う「吸血型M&A」事件は、M&A業界に大きな衝撃をもたらしました。特に、本来であれば事業継承や経営改善、雇用維持など前向きな目的で行われることの多いM&Aが、売り手企業の現預金のみを吸収し、負債は売り主側に残したままにするという悪質な手口により行われた点が社会的にも大きく問題視されたのです。

今回の記事では、この「吸血型M&A」とは何か、その手口がどのように成立してしまうのか、そしてM&A仲介会社や売り主オーナーに求められる留意点、今後の行政対応などを中心に専門的な観点から解説いたします。

【吸血型M&Aとは】

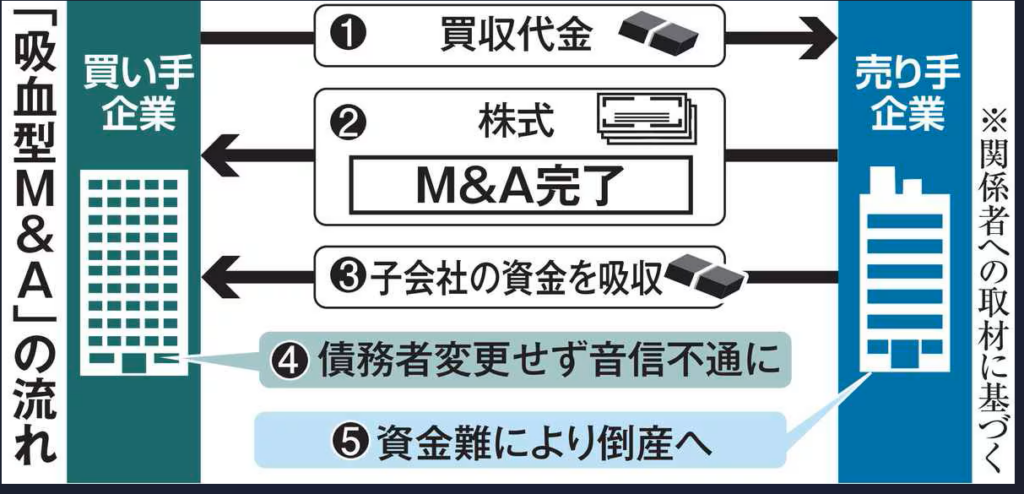

「吸血型M&A」という言葉が今回大きく取り沙汰されたのは、買い手側が対象企業の全株式(議決権)を取得し、その後、対象企業が保有する現預金を買い手側に流出・吸収させるという行為に端を発しています。中小企業のM&Aでは、オーナー社長が銀行等の金融機関から融資を受ける際に連帯保証を設定しているケースが少なくありません。本来、M&Aにより株式をすべて買い手側に譲渡すると、経営上の責任や会社の債務返済義務は新オーナーが中心的に担うことになるのが通常のイメージです。

しかし「吸血型M&A」の場合、買い手企業は株式を取得しつつも、既存の負債(特にオーナーが連帯保証している負債)を放置したまま、対象企業の現預金を自社ないし関連会社へ移転(回収)してしまいます。

結果として、

『売り主側は株式売却益を得る一方で、オーナーの連帯保証は解除されず債務が残ったままになる。』

『買い手側は、対象企業の現預金を事実上獲得し、負債返済義務は売り主に押し付ける形となる。』

という構図が生じます。

このように、中小企業が蓄積してきた資金を一方的に吸い上げる点が「吸血型」という呼称の由来であり、社会的にも倫理面・法的面の両面から強い非難がなされているのです。

【事件の背景と影響】

この事件が表面化した背景には、中小企業経営者の高齢化や後継者不足があると指摘されています。売り主オーナーが早期に事業を承継したい、あるいは会社を売却してキャッシュを得たいというニーズは高まる一方で、M&Aの知識や買い手の適格性を見極めるノウハウが不足しているケースが散見されます。

また、近年はさまざまなM&A仲介会社が乱立し、必ずしもすべての仲介会社が買い手企業の真の目的や経営状況を十分に調査せずに案件を仲介している可能性があることも問題です。結果として、「買い手を探している」という売り手の相談を受けると、高値で買ってくれる買い手を優先的につなぐケースが少なくありません。もちろん、M&Aは経済活動の一環であり、売り手が価格を重視するのは自然なことですが、高額提示をしてくる買い手企業の真の意図が「吸血型」であるかもしれないというリスクにまで目が届かない仲介会社が存在しているのも事実です。

この事件を受け、社会的には「M&A仲介会社は本当に信用できるのか」「こういった悪質な買い手による被害を防ぐにはどうすればよいのか」という声が高まり、中小企業庁がM&Aガイドラインの厳格化や業務改善命令を出すに至りました。

【銀行融資・連帯保証の問題点】

中小企業の多くは、オーナー社長が自らの個人資産を担保に入れたり、個人保証を付したりして銀行から融資を受けます。これ自体は日本の中小企業金融において長年にわたって行われてきた慣行であり、すぐにすべてを否定することは困難です。

しかし、M&A取引において通常想定されるのは、株式譲渡後に新オーナーとなった買い手企業が対象企業の債務も含めて事業を引き継ぎ、金融機関との間で連帯保証や担保の引継ぎ手続きを進めるパターンです。少なくとも、元オーナーの連帯保証は外してもらうよう銀行と交渉し、必要に応じて買い手企業側で保証体制を組み替えることが理想です。

ところが、吸血型M&Aでは、この連帯保証の引継ぎを棚上げしたまま、対象企業の預金を買い手の手元に移してしまうことがあります。売り主オーナーは株式譲渡益を得たものの、自身が連帯保証人である債務が残存するため、いざ買い手側が実質的に会社を放置あるいは清算に進めた場合、金融機関は元オーナーに弁済を求めることが可能です。こうした状況を回避するには、株式譲渡契約書で連帯保証の解除や買い手側への義務引継ぎを明確に定める、あるいはエスクローを設けて債務処理が完了していることを確認してから残代金を受領するなどの対策が必要となります。

【M&A仲介会社の役割と責任】

今回の事件では、買い手側に問題があるのは明らかですが、それを仲介したM&A仲介会社も社会的な批判の対象となっています。M&A仲介会社は本来、売り主と買い手の間に立って公正かつ円滑な取引をサポートする立場です。特に中小企業のオーナーはM&Aに関する知識が乏しいことも多く、仲介会社には適切な買い手の選定と、取引条件の妥当性やリスクに関する説明責任が期待されます。

しかし、仲介会社のビジネスモデルによっては、売り主からの成功報酬(売買金額の○%と定められることが多い)を目当てに、とにかく高い価格を提示してくる買い手を優先して紹介するインセンティブが働く場合があります。結果として、買い手の審査やデューデリジェンス(特に買い手側に対する)を十分に行わず、仲介契約を締結してしまう恐れがあるのです。

一部の記事からは下記のような言葉もありました。“また、M&Aの仲介には大手業者も関わっていると指摘。「M&Aを繰り返すルシアン社の財務状況を調べもせず、『後は売り主と買い主の話』と投げ出す姿勢も問題」と不満を漏らす。”

もちろん、多くのM&A仲介会社は企業調査やデューデリジェンスを行い、買い手の実態をある程度確認する努力をしています。しかし、買い手の資金調達元や経営実態が不透明なまま取引を進めるケースも珍しくなく、今回の「吸血型M&A」事件はそこにつけこまれたと言えます。

仲介会社としては、

- 売り手オーナーの経営状況や希望条件をしっかりとヒアリングし、価格だけでなく事業承継の意図や従業員の処遇などを重視すべきかどうかを整理する。

- 買い手候補の法人実態・資本状況・借入金の有無・同種取引の実績など、可能な限り深く調査・確認する。

- 取引条件については、連帯保証や債務承継の扱いを含め、リスクがどこに残るのかを明示的に説明する。

といった対応が不可欠です。仲介会社の信頼性を高めるためにも、買い手企業を盲目的に受け入れるのではなく、売り手企業を守る視点を持った丁寧なサポートが求められます。

【売り主オーナーの注意点】

一方で、売り主オーナーにも注意すべき点があります。M&Aは単に会社を売って現金化する行為ではなく、後継者不在や資金繰りに苦慮する状況など、それぞれの経営課題を解決するための方法の一つであり、本来は「会社を存続・発展させる」視点が重要です。

しかし、なかには「多少リスクがあっても、提示される金額が高いなら早く売ってしまいたい」と考えるオーナーもいるでしょう。価格を重視するあまり、買い手側が提示する契約条項について十分に確認せず、連帯保証の解除や従業員の雇用保証などをうやむやにしたまま契約を結んでしまうケースが少なくありません。

もし買い手が本当に事業継続の意思をもっているのであれば、オーナー個人の連帯保証をいつまでに、どのように解消するのかを明確にしようとするはずです。さらには、雇用条件や取引先対応など、事業の継続に不可欠な要素に配慮を示します。

よって、売り主オーナーとしては、

- M&A仲介会社に対して「ただ高値で売りたい」という意向だけでなく、連帯保証の扱い、従業員の処遇などについても具体的に要望を伝える。

- デューデリジェンス段階で、買い手企業の過去の実績や業界での評判、財務内容を可能な限り把握する。

- 株式譲渡契約の締結時には、専門家の助言を仰ぎ、債務の引継ぎや連帯保証解除に関する条項を明確に設定する。

といった点に注力することが必要です。もし、買い手が連帯保証の解除に難色を示したり、説明をあいまいにするようなら、いくら高い価格を提示されても慎重に対応すべきです。

【行政の対応策—M&Aガイドラインの厳格化】

今回の事件を受けて、経済産業省中小企業庁は「M&Aガイドライン」を厳格化し、問題のある買い手企業へ仲介を行ったM&A仲介会社に対して業務改善命令や再発防止策の指示を行いました。ガイドラインの厳格化の方向性としては、

- 仲介会社が買い手企業を紹介する際の審査体制の強化

- デューデリジェンスの範囲・内容に関する指針の明確化

- 連帯保証などの債務承継リスクに対する情報開示義務の強化

などが挙げられています。

これらの措置は、売り主と買い手の情報格差を埋め、悪質な買い手による不正行為を未然に防ぐための一歩です。同時に、M&A仲介会社に対しては、買い手側にも適切なデューデリジェンスを実施するよう促し、単に高額な買収提案をする企業を紹介して終わりではなく、契約締結後のアフターフォローにまで責任を持つことを求める流れになっています。

【アフターフォローの重要性】

M&A契約は株式譲渡で終わりではなく、譲渡後の統合(PMI: Post Merger Integration)がスムーズに進むかどうかが非常に重要です。特に、連帯保証の解除は金融機関の手続きが必要であり、買い手側と金融機関、そして売り手(元オーナー)が協力して進めるのが理想です。

また、債務超過や過剰負債が疑われる場合には、譲渡後に計画的な財務リストラクチャリングが行われるのか、あるいは計画倒産につながるリスクがないかを専門家とともに確認するプロセスも求められます。仲介会社がアフターフォローの体制を整え、売り手オーナーの懸念を解消していくことで、結果として「吸血型M&A」のような不正行為を抑止する一助となるのです。

【今後の展望—前向きなM&Aの実現】

昨今、日経新聞をはじめ主要メディアで「M&A」に関する話題が報じられない日はないほど、多くの企業がM&Aによる事業拡大や事業承継を検討しています。中小企業にとっても、後継者不足や事業の成長戦略としてM&Aを活用することは有力な選択肢です。

一方で、今回のような「吸血型M&A」の事件が起こると、世間のM&Aに対するイメージが大きく損なわれる恐れがあります。M&A市場が健全に発展していくためには、以下のようなポイントが重要だと考えられます。

- 透明性の高い仲介プロセス

- 買い手企業の資金力・経営実態のチェック

- デューデリジェンスにおけるリスク評価の適切な共有

- 連帯保証や債務引継ぎに関する明確な取り決め

- 売り手企業(オーナー)の意識改革

- 単に高額な価格提示だけに飛びつかない

- 自社の従業員や取引先を守るための条件設定

- 必要に応じた専門家への相談と契約書のしっかりとしたレビュー

- アフターフォローの徹底

- PMI段階でのモニタリングや連帯保証解除の進捗確認

- 必要に応じた追加支援やリスク管理体制の構築

- 行政指導と自主規制

- 中小企業庁等によるガイドラインや監督強化

- 業界団体や仲介会社による自主ルールの策定と遵守

M&Aは企業価値の向上や事業承継問題の解決手段として大きな可能性を秘めています。売り手と買い手、両者にとって有益な取引が成立すれば、社会全体の経済活性化にも寄与するでしょう。

【さいごに—健全なM&A文化の確立を目指して】

「吸血型M&A」のような事件は、M&Aの本来のポジティブな意義を大きく損ねかねません。中小企業オーナーが事業承継に悩む状況で、こうした悪質な手口が横行すると、M&A自体が不信感をもって敬遠されてしまう恐れがあります。

しかしながら、幸いにも多くのM&A仲介会社や買い手企業は誠実に取引を行っています。M&Aは企業の未来を切り拓くための選択肢であり、売り主・買い手・従業員・取引先を含めたステークホルダー全体がウィンウィンになれる可能性を秘めたスキームです。

今回の事件を契機として、

- M&A仲介会社がその職責を自覚し、買い手側にも厳格なチェックを行う仕組みを整備する

- 売り主オーナーが契約書や保証債務の扱いに目を光らせ、専門家を交えた慎重な検討を行う

- 行政がガイドラインを厳格化し、不正を見逃さない姿勢を示す

ことにより、悪質な買い手の参入余地を狭め、より健全なM&A市場を育てていくことが期待されます。

私自身も、M&A専門家として日々の業務に取り組む中で、こうした悪質事例が再び生じないよう、売り主オーナーの方々に正しい知識と安全な取引の選択肢を提供していきたいと考えています。M&Aは「企業を吸い尽くすための手段」ではなく、「未来を切り拓き、事業を成長させるための手段」として積極的に活用されるべきです。

今後も、健全なM&Aの普及と発展に向けて、業界全体や行政の取り組みがさらに強化されることを期待しつつ、私自身もその一端を担い続ける所存です。もし本件に関してご質問やご相談がありましたら、ぜひ専門家や公的機関にご相談ください。

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

(※本稿は執筆時点での一般的な見解を示すものであり、今後の法改正や行政指導等によって内容が変更される可能性があります。実際のM&A取引に際しては、必ず弁護士や公認会計士・税理士など専門家と連携し、最新情報に基づいた対応を行ってください。)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] このような変化が起こった背景には、過去数年の業界成長の特徴があります。地方の税理士からの紹介案件やDM・テレアポを活用し、若手営業マンを大量に雇用して地方市場を開拓してきました。しかし、営業スタッフのスキル不足から、金融リテラシーが低い経営者がターゲットとなり、「吸血型M&A」事件が問題視されるようになりました。 […]