2025年第一四半期は、昨年比で約+10%というM&A件数の伸びを記録し、市場関係者の間では非常に活況を呈しています。日本経済新聞や各種ビジネス誌をはじめ、「M&A」のキーワードを見ない日はないほど注目度が高まっており、特に上場企業は株主からの要請も強く、企業価値を高めるための戦略的なM&Aや資本提携の実行力が問われている状況です。当社に対しても上場企業やファンド企業からの問い合わせが増加しており、どのような領域・規模の企業を買収候補として検討しているか、日々そのニーズをヒアリングしています。

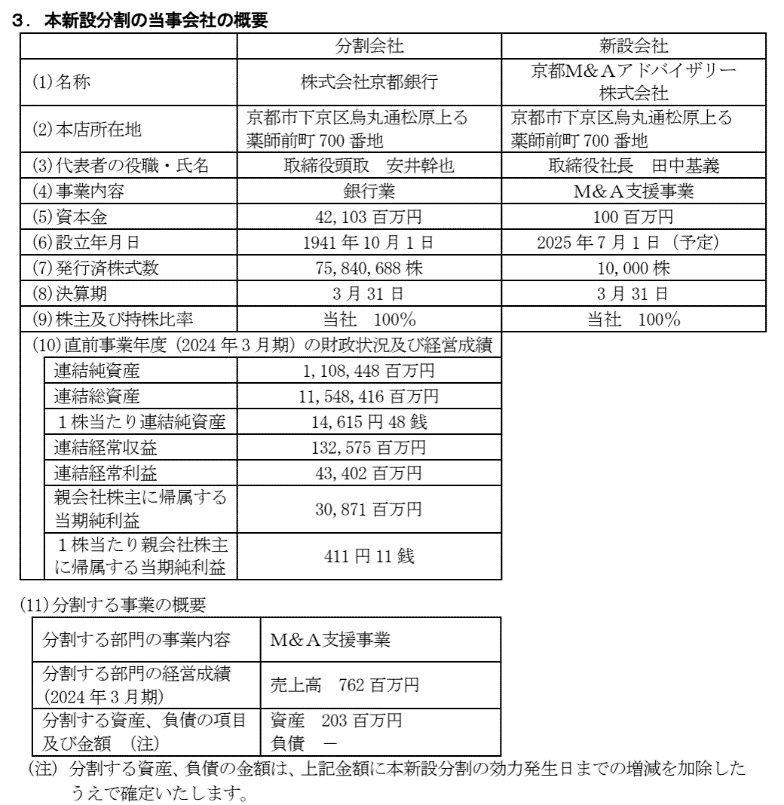

1.2025年第一四半期におけるM&A市場動向

※MARRオンラインより抜粋

まずは、今回のM&A件数が昨年比で+10%という事実を掘り下げてみましょう。前年と比較して10%という増加幅は、近年の日本国内M&A市場としては上々の伸び率といえます。上場企業における株主還元圧力の強まりから、企業価値向上策の一環として、M&Aを活用しようとする動きも一段と増しているように感じます。

さらに、新聞やウェブメディアでの取り上げられ方を見ても、従来は大型のグローバルM&A中心だった報道が、今では中堅・中小企業の買収案件やスタートアップとの資本業務提携といった事例まで幅広く紹介される傾向が強まっています。これは、M&Aが特定の大企業のみならず、あらゆる企業規模で検討される「当たり前の経営手法」として定着しつつあることを示しており、ビジネスパーソンがM&Aに携わる機会が以前よりも格段に広がっている証左ともいえます。

2.高値買収への意識と“良い企業”の定義変化

近年は、「高い会社には価値がある」という認識が広がり、LBO(レバレッジド・バイアウト)のスキームを前提とした“安く買収できる企業”を狙うような投資手法だけではなく、ブランド力やDX推進力、またITやAI分野で優位性を持つ“高収益体質の企業”を積極的に買うという動きが顕著になっています。ここでいう“高い会社”とは、単に株価や時価総額が高いというだけでなく、将来の事業拡大が見込める知的財産や人材、そして圧倒的なブランドロイヤルティなどを有している企業を指します。

こうした“価値ある企業”に対しては、市場評価(すなわち買収金額やマルチプル倍率)も高くなりがちです。買収実務においては、P/E(株価収益率)やEV/EBITDA(企業価値/EBITDA)などの指標を使ったバリエーション(企業価値評価)が一般的ですが、これらのマルチプルが歴史的にみても上昇傾向にあります。この背景には、新興企業のみならず、中小企業においてもDXやAIに対する投資が進み、利益率や継続的成長への期待値が高まっていることが挙げられます。

私も毎年、国内外の上場企業や未上場企業のデータベースを用いて、M&Aの際に用いられる主要マルチプル指標の平均値や傾向を調査していますが、この数年は上昇基調が続いています。特にDX関連企業やITベンチャーの場合、伝統的な収益モデルを持つ企業に比べて、将来の高成長性やスケーラビリティを織り込む分だけ買収金額が跳ね上がるケースが少なくありません。まさに、都心のタワーマンションが不動産市場で値上がりしているのと同様に、デジタル社会の潮流に乗った“人気企業”もそのプレミアムが上乗せされているのです。

当社調査データEV/EBITDA倍率の平均値

• 2022年:約7.2倍

• 2023年:約7.8倍

• 2024年:約8.5倍

3.IPOよりもM&Aを選好する企業の増加

IPO(新規株式公開)ではなく、M&Aを最終的なエグジット(事業や株式の売却)手段として選択する企業が増えている点も注目に値します。これは、上場するための審査基準や上場後の開示・ガバナンス体制の維持コストが年々増大していることも要因ですが、それに加えてM&Aによるスピード感のある資金回収や、大手企業グループに参画することで得られるシナジーが評価されている面が大きいといえます。

特に、DX関連やITスタートアップの場合、製品・サービスの開発スピードやマーケットへの導入タイミングが非常に重要です。資金力や営業ネットワークを有する大企業に買収されることで、一気に販路やリソースを拡大できる可能性があります。これにより、自社がIPOに向けて段階的に事業を拡大していくよりも、はるかに迅速に市場シェアを獲得するチャンスが生まれるのです。近年の事例を見ても、優れた技術力やプロダクトを持つスタートアップが、未上場の段階で大型M&Aの対象となるケースが目立ちます。

4.金利上昇による影響とバリエーションの変化

一方で、金融環境が変化しつつある点には十分留意する必要があります。金利が上昇傾向にある局面では、買収資金の調達コストが高まるため、従来は同じマルチプル倍率で買収できていた企業も、どうしてもバリエーションの見直しを迫られます。レバレッジド・バイアウトにおいては、買収資金の大部分を借入で賄うことも少なくないため、金利コストが上昇すれば当然、企業価値評価に含まれるディスカウント率も上がりやすくなります。

ただし、M&Aには金銭での買収だけではなく、自社株を対価とする株式交換や、逆に売り手の経営陣に残存株式を持たせる「アーンアウト」方式を含む多様なスキームがあります。今後、金利上昇の影響を緩和するために、フルキャッシュ買収ではなく株式対価を用いたM&Aや、業績達成度合いによって最終的な売買価格を調整する手法など、より柔軟なスキームが活用されることが見込まれます。

5.DX・AI分野への投資意欲と成長期待

2025年第一四半期のM&A市場を牽引する大きな要因の一つが、DXやAI関連企業への投資意欲の高さです。私が担当する案件でも、データ活用やAIアルゴリズムに強みを持つ企業に対して、複数の大企業やファンドが関心を寄せている事例が増えています。日本国内においても、政府が推進するデジタル庁の設立や各省庁の省庁横断的なDX推進方針を背景に、行政や地域社会のデジタル化ニーズが高まりつつあり、DX支援を行う企業は公共セクター向けビジネスでも大きな商機をつかむ可能性があるのです。

一方、AI分野では生成系AIや自動翻訳AI、さらにロボティクスなどの先端分野が世界的に競争を激化させています。こうした領域は、技術革新のスピードが速い一方で、研究開発投資や人材確保に大きなコストを要するため、単独での事業継続が難しくなる企業も少なくありません。そこで、技術や特許を大手企業が買収して自社の研究開発力を補完する、あるいはスタートアップをファンドと共同で買収してスピンアウトさせる、といった方法が模索されるケースが増えています。

6.IPOとM&A、出口戦略のトレンド比較

最近ではIPOではなくM&Aを出口戦略として選好する企業が増えてきました。もちろん、IPO自体の魅力が失われたわけではありません。上場することで資金調達力や社会的信用力が高まるメリットは大きく、特にBtoCビジネスを展開する企業にとっては、消費者認知度の向上という点で上場のインパクトは依然として大きいと言えます。

一方、M&Aによるエグジットには、次のようなメリットがあります。

- スピード感

上場審査に必要なステップや上場後のガバナンス・開示体制構築を待たずに、短期間で株主にリターンをもたらせる。 - リソースの拡充

買い手企業の経営資源(資本・人材・販売網など)を活用し、自社製品・サービスを加速度的に拡大できる。 - 株式の流動性リスク回避

IPO後は株価変動リスクにさらされるが、M&Aでは買収完了時点で現金化や株式交換が確定するため、不確実性を低減できる。

特にDX・AI関連ベンチャーの場合、時価総額のボラティリティが高いこともあり、市場環境次第でIPOが延期・中止になるリスクを回避するために、M&Aを積極的に検討する動きが顕著です。

7.今後の展望とまとめ

2025年第一四半期のM&A市場は、昨年比で+10%の件数増と非常に順調なスタートを切りました。金利上昇による調達コストの増加やグローバルな金融市場の不確実性がある一方で、日本国内では上場企業やファンドの積極的な買収姿勢が続いています。特にDX・AI分野の企業をめぐってはブランド力や技術力が評価され、高いマルチプル倍率がつくケースも少なくありません。

一方、金利上昇がバリエーションの引き下げ要因となる可能性もあり、今後は売り手と買い手との価格交渉に微妙な綱引きが生じることが予想されます。買い手は調達コストを織り込みつつも、将来の成長期待が高い企業には相応のプレミアムを支払わざるを得ない場面も出てくるでしょう。さらに、多くの企業がIPOよりもM&Aを出口戦略として考える傾向が強まることで、市場に良質な案件が豊富に供給されるという見方もできます。

重要なのは、単に「高く買う」「安く買う」という価格交渉だけでなく、買収後の統合プロセスをいかに成功させるかという視点を常に忘れないことです。DX・AI関連企業の知的財産や人材を活かしきれるかどうか、あるいは競合規制やプライバシー保護など法的リスクを適切に管理できるかといった点が、企業価値向上に直結します。ここを踏まえて、法務・財務・DX視点を総合的に活用したM&A戦略を組み立てることで、買い手・売り手双方が持続的成長を享受できるはずです。

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

本記事の内容は、一般的な情報提供を目的とするものであり、法的または財務的なアドバイスを提供するものではありません。具体的なM&Aスキームや取引条件の設定などに関しては、必ず弁護士、公認会計士、税理士などの専門家へご相談いただくようお願いいたします。

コメント